今や多くの人にとって身近な飲み物となったコーヒー。

毎朝の一杯が欠かせない人や、ほっと一息つきたいときに楽しむ人など、それぞれの生活に溶け込んでいます。

でも、皆さんは「コーヒー」を表す漢字「珈琲」が、どのように生まれたかご存じでしょうか?

なんと、珈琲は当て字だった!

なんと「珈琲」という漢字は、中国から日本へ伝わる過程で作られた当て字でした。

コーヒーが日本に伝わったのは江戸時代末期から明治時代にかけてと言われており

当時、日本には「コーヒー」という飲み物を表す言葉がなかったため、漢字を使って言葉の音を表そうとしました。

ここで重要な役割を果たしたのが、蘭学者の宇田川榕菴(うだがわ ようあん)です。

宇田川榕菴は、日本における化学や医学の発展に大きく貢献した人物で、西洋から伝わった多くの言葉を翻訳し、当て字を考案したことで知られています。

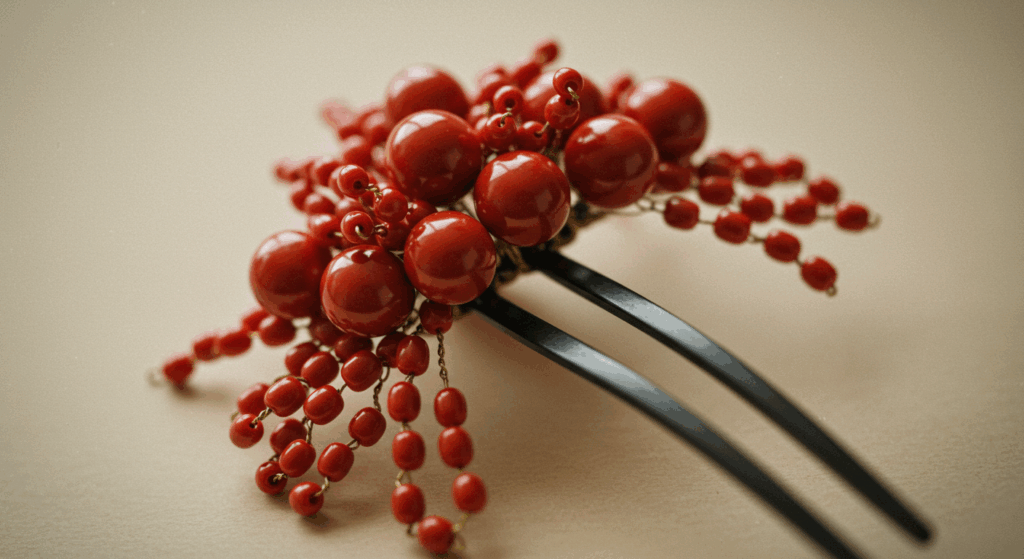

「珈」は、女性の玉飾りとコーヒーチェリー

まず「珈」という字は、もともと女性が髪に飾る「玉飾り」を意味しています。

この「玉飾り」は美しさや気品を象徴していますが、同時にコーヒーの原料であるコーヒーチェリーの赤く美しい実とも重ねて見られました。

赤く輝くコーヒーチェリーは宝石のように見えることがあり、榕菴はこの美しさを「玉飾り」のイメージに重ねることで、当時のコーヒーの高貴さを表現したのかもしれません。

「琲」は、飾りの玉をつなぐ糸

次に「琲」という字は、「玉を糸でつなぐ」という意味があり、こちらも宝飾品に関わる漢字です。

「ハイ(hai)」という音を表すために当てられています。

つまり「珈琲」は、それぞれの字が「カ」「ヒー」を音訳するために使われた、いわゆる「当て字」なのです。

日本語の「当て字」とは、意味よりも音を重視して漢字を当てはめる方法で、外来語を表記する際によく使われました。

他にも色々な候補があった「珈琲」という漢字

実は、コーヒーの漢字表記には他にも候補がありました。

例えば「可非」や「哥非」など、様々な組み合わせが考えられていたのです。

これらの候補は音を写すだけでなく、字面の美しさや印象が重視されました。

ちなみに「可非」という表記は、後に日本初の喫茶店「可非茶館(かひさかん)」の店名に使われました。

1888年(明治21年)、東京の下谷(現在の上野周辺)にオープンした「可非茶館」は、日本における「喫茶店文化」の出発点とされています。

当時、コーヒーはまだ珍しく高級な飲み物で、特別な雰囲気を楽しむ空間として注目を集めました。

豆知識:コーヒーはどうやって世間に広がっていったの?

コーヒーは最初、独特の苦味が敬遠されることが多く、「焦げた豆の汁」と呼ばれ不評だったという記録もあります。

しかし、文明開化が進む中で洋食文化が広がり、コーヒーも徐々に受け入れられるようになりました。

特に、鹿鳴館(ろくめいかん)で開かれた洋風の舞踏会や晩餐会ではコーヒーが供され、上流階級の人々に「西洋の洗練」を感じさせる飲み物として紹介されます。

これに憧れた人々が次第にコーヒーを味わい、徐々に一般層へも広がっていったのです。

豆知識:銀ブラ=おしゃれ

さらに、大正時代には「カフェー」と呼ばれる喫茶店が都市部を中心に次々と登場し、知識人や文化人の交流の場として人気を博しました。

特に銀座では、ブラジルコーヒーを楽しむ「銀ブラ」という言葉が生まれます。

「銀ブラ」とは「銀座をぶらぶらする」という意味で広まったようですが、のちに当時の慶應学生たちによって、銀座でブラジルコーヒーを飲むという意味としても使われるようになり、当時の若者文化やモダンな都会の雰囲気を象徴する言葉として流行しました。

銀座でコーヒーを飲むことは、一種のステータスでもあり、新しいライフスタイルの象徴となっていったのです。

日本の美意識が宿る「珈琲」

このように、「珈琲」以外にも様々な漢字表記の試みがあったことは、コーヒーがいかに新しく、かつ当時の人々の興味関心を得る存在だったかを示しています。

宇田川榕菴が選んだ「珈琲」という漢字には、日本人の美意識が凝縮されています。

彼が込めた美と音の調和を思い浮かべながら、今日は目の前の一杯の珈琲を味わってみてはいかがでしょうか。

コメント